丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂![]() 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂![]() 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

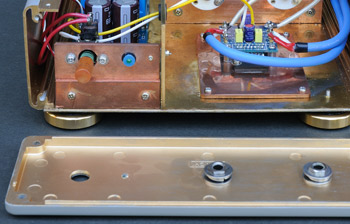

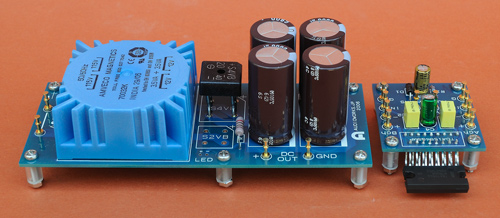

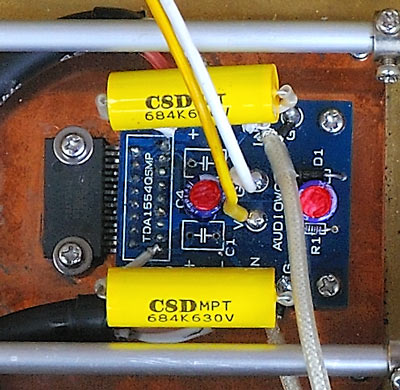

丂丂丂丂 丂丂丂TDA侾俆俆係Q僼僀儕僢僾僗偺僉僢僩傪巊偭偰僗僥儗僆傾儞僾傪惢嶌偟傑偟偨丅暆25cm墱峴偒23cm崅偝7.5cm偺僐儞僷僋僩側僒僀僘偵廂傑傝傑偟偨丅

|

| 丂 |

|

||||

| 丂 |

|

|

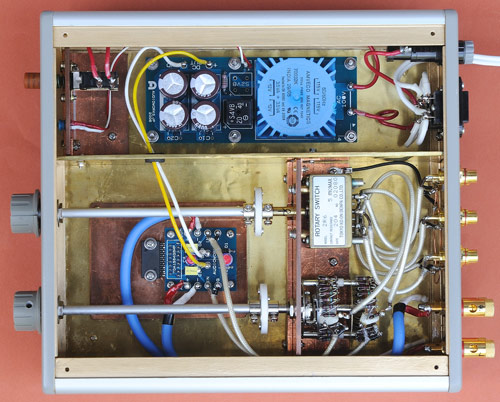

巇帠拞傕摡寍嫵幒偺娫傕挬偐傜梉曽傑偱儔僕僆偐俠俢傪柭傜偟懕偗偰偍傝楢懕塣揮偵懴偊傞傾儞僾偑

|

||

| 丂 |  |

働乕僗偼僞僇僠惢乽CH8-25-23GS乿偱偡丅 俿俢俙侾俆俆係俻偼儕乕僪慄傪儁儞僠偱嬋偘婎斅偺棤懁偐傜庢傝晅偗丄 |

|||

| 丂 |

| 丂 |

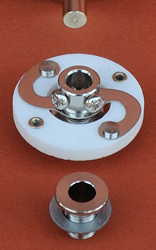

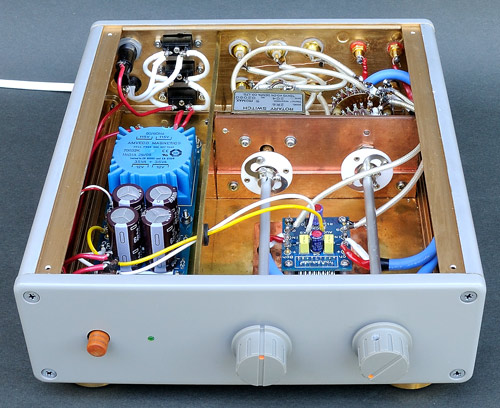

俴俤俢偼掕奿俀丏俉倁丆掕奿揹棳俀侽倣俙偺傕偺傪儅僢僋僄僀僩幮偺乽僷僱儖梡俴俤俢庢晅僽儔働僢僩 |

||

| 丂 |

| 儘

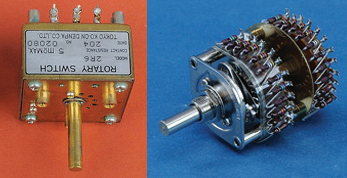

乕僞儕乕僗僀僢僠偼搶嫗岝壒俀俼俇偺俀抜俇愙揰丅 | 丂 | ||

| 丂 | |||||

|

仭寢壥 | ||||

| 俼俠俙働乕僽儖偵偼僇僫儗俠俙俶俙俼俤丂俠俙俛俴俤丂俧俽亅俇傪巊梡偟傑偟偨丅奜宍偼俆丏俉倣倣偱偡丅 俼俠俙僾儔僌傕摨條偵僇僫儗俥乕侽俋丅 仭寢壥 |

||||